A volte ritornano: il corridoio energetico transcaspico e la sicurezza energetica europea (di Carlo Frappi)

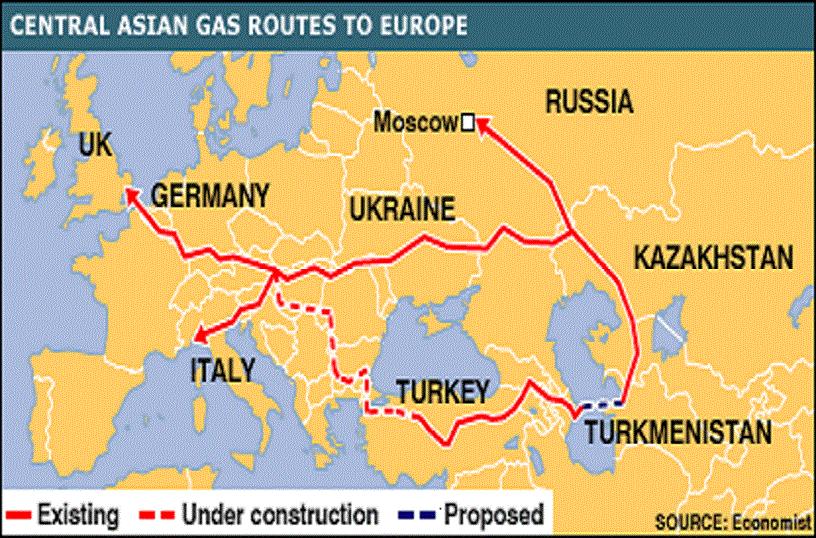

La costruzione di un'infrastruttura in grado di convogliare attraverso il Caucaso meridionale e verso i mercati europei l'ingente potenziale estrattivo dei giacimenti gassiferi turkmeni e centroasiatici è uno dei progetti attorno ai quali, da almeno un quindicennio a questa parte, ha ruotato la partita energetica eurasiatica. Nato nella seconda metà degli anni '90 da un'iniziativa dell'Amministrazione Clinton, il Trans-Caspian Gas Pipeline (TCGP) e il più ampio “Corridoio energetico Est-Ovest” hanno tradizionalmente sommato una dimensione economica e una più strettamente politica. Alla possibilità di assicurare ai consumatori europei l'accesso a riserve gassifere tra le più ingenti su scala mondiale - il solo Turkmenistan possiede riserve seconde solo a quelle di Russia, Iran e Qatar - si è sommato cioè il tentativo di fare della diversificazione dei canali di esportazione dei produttori centroasiatici un volano di crescita economica e indipendenza politico-diplomatica da Mosca. Diverse concause hanno impedito che tale progetto prendesse forma: dalla ferma opposizione russo-iraniana alla ritrosia del Turkmenistan rispetto al coinvolgimento diretto nella partita infrastrutturale regionale sino, più di recente, alla risoluta politica di approvvigionamento centrasiatica della Repubblica Popolare Cinese - assurta nello spazio di un lustro a primo investitore nello sviluppo del comparto energetico regionale e a principale mercato di sbocco del gas turkmeno.

E' pur vero, d'altra parte, che la Commissione europea non ha mai cessato di guardare con interesse alle risorse regionali, non lesinando di investire risorse diplomatiche - e credibilità politica - nel tentativo di fare del gas centroasiatico un pilastro della politica di diversificazione dei canali di approvvigionamento continentali. Non stupisce dunque che, ancora una volta, i piani dell'approfondimento della cooperazione energetica in ambito comunitario, da una parte, e dell'apertura di un canale di importazione transcaspico, dall'altro, tornino a sovrapporsi attorno al tentativo delle autorità di Bruxelles di “parlare con una sola voce” in materia energetica. Il riferimento va alla bozza di Unione energetica presentata dalla Commissione a fine febbraio, che - come già in passato - inserisce i produttori centroasiatici tra gli interlocutori privilegiati in materia di tutela della sicurezza energetica attraverso la diversificazione. A dimostrazione della risolutezza delle autorità di Bruxelles nel perseguire la cooperazione infrastrutturale con i paesi produttori e di transito dell'area caspico-caucasica, è stata annunciata la ripresa dei negoziati quadripartiti con Turkmenistan, Azerbaigian e Turchia. Inoltre, e non meno significativamente, la Commissione europea avrebbe inaugurato, e con riscontri apparentemente positivi, un tavolo negoziale tra compagnie internazionali e la compagnia statale turkmena - la Turkmengaz - in vista della possibile costruzione del collegamento trans-caspico verso l’Azerbaigian.

L'attivismo della Commissione in questo ambito non è cosa nuova. A differenza che in passato, tuttavia, dare maggior concretezza e margini di realizzabilità a quello che sembrava essere poco più di un “fanta-progetto” concorre, sullo sfondo dell'iniziativa europea, una nuova convergenza tra gli interessi nazionali dei paesi coinvolti e gli interessi privati di compagnie energetiche internazionali.

Per questa via, mentre per il Turkmenistan il TCGP potrebbe rappresentare un efficace strumento per evitare che la relazione privilegiata con la Cina si traduca in una forma di dipendenza non diversa da quella che legava in passato il Paese alla Russia, per Turchia e Azerbaigian il gasdotto avrebbe un duplice beneficio. In primo luogo, esso darebbe sostanza a un ruolo di transito dalle positive ricadute economiche e diplomatiche mentre, in secondo luogo, consentirebbe di attirare nuovi investitori nella realizzazione di quel gasdotto trans-anatolico (Trans-Anatolian Pipeline, Tanap) tra il Caucaso e i mercati europei i cui costi di realizzazione - ricadenti oggi principalmente sull'Azerbaigian - risultano tanto più proibitivi in relazione alla netta contrazione dei prezzi del petrolio e, parallelamente, dei proventi energetici di Baku. I recenti stretti contatti diplomatici triangolari tra Ankara, Baku e Ashgabat certificano la crescente intesa triangolare attorno all'approfondimento della cooperazione infrastrutturale.

Due sono le compagnie che appaiono naturali interlocutrici per l'avanzamento dei progetti infrastrutturali lungo il Corridoio Est-Ovest. La prima è BP, tradizionale avanguardia dei progetti di estrazione e trasporto degli idrocarburi azerbaigiani, che da mesi ormai procrastina l'acquisizione dalla compagnia azerbaigiana Socar di una quota del 12% del Tanap - probabilmente anche in attesa di chiarire le prospettive di approvvigionamento del gasdotto al di là del gas prodotto nel giacimento azerbaigiano di Shah Deniz, di cui è operatore. Non è una caso che BP sembri essere una della compagnie che per prima ha risposto all'invito della Commissione a manifestare il proprio interesse verso la partecipazione ai negoziati congiunti con Turkmengaz.

La seconda compagnia energetica che, più di altre e assieme a BP, appare naturale interlocutore per la realizzazione del Corridoio trans-caspico è Petronas. Oltre ad essere impegnata in attività estrattive nell'offshore turkmeno - che secondo le autorità di Ashgabat potrebbero assicurare un volume di gas compreso tra i 10 e 16 Gmc/a - dallo scorso anno Petronas è infatti stakeholder del consorzio titolare dei diritti di sfruttamento di Shah Deniz e del gasdotto che collega i terminali di Baku all'Anatolia orientale.

E' dunque in questo quadro, e sullo sfondo di una nuova e più drammatica crisi nei rapporti euro-russi - che, come di consuetudine, offre il più solido incentivo esterno all'approfondimento della cooperazione energetica in ambito comunitario - che sembra oggi essersi generata una nuova convergenza di interessi statali, sovranazionali e privati attorno alla possibile apertura di un canale energetico transcaspico. Ostacolo principale, come già in passato, resta l'opposizione congiunta di Mosca e Teheran. Anche in questa prospettiva resta tuttavia da verificare se, e in che misura, le recenti intese raggiunte tra i paesi rivieraschi riguardo la smilitarizzazione del Mar Caspio possano aprire la strada alla risoluzione della datata vertenza relativa allo stato legale del bacino e al suo sfruttamento.