Il nesso acqua - energia in Asia Centrale (di Filippo Menga)

Oltre vent’anni dopo l’indipendenza, la gestione e condivisone delle risorse idriche rimane una delle principali cause di tensione tra le repubbliche centrasiatiche. In questo contesto i paesi a monte, Kirghizistan e Tajikistan, si trovano opposti ai paesi a valle, Kazakhstan, Turkmenistan e Uzbekistan, nello stabilire l’uso delle acque del bacino del Lago d’Aral. Se da un lato i primi vorrebbero sfruttare i due grandi fiumi regionali - l’Amu Darya e il Syr Darya - per produrre energia idroelettrica, i secondi premono affinché l’irrigazione rimanga la destinazione d’uso prioritaria. La mancanza di un accordo quadro di lungo termine aggiunge ulteriore ambiguità a una situazione che si inasprisce in maniera ricorrente in inverno e in estate, quando, rispettivamente, i fabbisogni energetici e idrici registrano i massimi.

Eppure l’acqua in Asia centrale non è da considerarsi una risorsa scarsa in termini assoluti. E' semmai corretto definirla una risorsa mal ripartita tra i paesi a valle e quelli a monte. Tale peculiarità non rappresentava un problema per il sistema di governo centralizzato imposto dall’URSS. Mosca, all’epoca, distribuiva arbitrariamente le risorse idriche del Kirghizistan e del Tajikistan alle repubbliche a valle, che a loro volta mettevano a disposizione i loro combustibili fossili. Con il crollo dell’URSS questi scambi si interruppero. Le neonate repubbliche centrasiatiche si affrettarono a firmare l’accordo di Almaty del 1992, che ebbe come caratteristica principale quella di lasciare immutate le quote-acqua sovietiche che assegnavano la larga maggioranza delle risorse idriche ai paesi a valle.

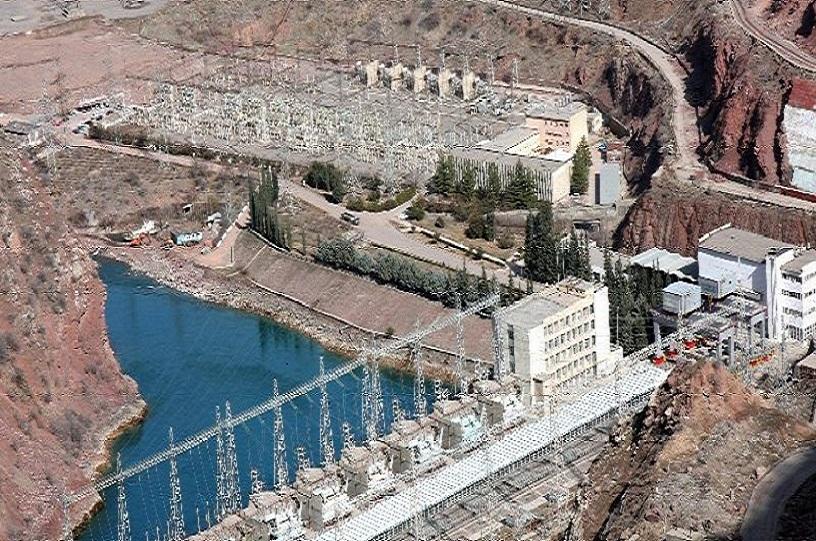

Tuttavia, non tutto rimase invariato, e con l’indipendenza i paesi a monte iniziarono a dover pagare il gas e il petrolio a prezzi di mercato. L’incapacità di far fronte alle salate fatture ha dato il via ad una serie di tagli degli approvvigionamenti energetici che si è trascinata sino ai giorni nostri, spingendo i governi tagiko e kirghiso a svuotare i bacini per produrre energia idroelettrica con le dighe costruite dai sovietici nel secolo scorso. La conseguenza di tale strategia è che d’inverno i paesi a valle ricevono acqua di cui non hanno bisogno (e che spesso causa allagamenti e disagi), e d’estate non ne ricevono abbastanza perché i bacini sono stati precedentemente svuotati. Se già questo è fonte di tensioni, la ripresa negli anni 2000 di alcuni controversi mega-progetti mai ultimati dall’URSS - in particolare la diga di Rogun in Tajikistan e quella di Kambarata in Kirghizistan - ha portato al graduale deterioramento delle relazioni regionali.

Se e quando tali giganteschi e costosi progetti verranno completati, gli effetti più significativi si registrerebbero a livello energetico. Le dighe di Rogun e Kambarata, con una produzione stimata rispettivamente in 3.600 MW e 1.900 MW, porterebbero quasi al raddoppiamento della produzione energetica tagika e kirghisa. Per dei paesi che soffrono di frequenti crisi energetiche e black-out, ottenere l’indipendenza energetica e riuscire addirittura a vendere il surplus energetico all’Afghanistan e al Pakistan (attraverso il progetto CASA, Central Asia - South Asia Transmission Line) avrebbe cruciale importanza. Dal canto loro, i governi di Kazakistan, Uzbekistan e Turkmenistan - e in particolare il Presidente uzbeko Islam Karimov - temono invece che la costruzione delle dighe possa ulteriormente ridurre la quantità d’acqua che arriva a valle, oltre che aumentare i rischi di catastrofe naturale in caso di terremoto.

Allo stato attuale delle cose la realizzazione delle due dighe appare tuttavia incerta. Entrambi i progetti sono stati rilanciati per poi essere interrotti dopo pochi anni a causa delle polemiche sollevate e, soprattutto, della mancanza di fondi. La Russia, che si era inizialmente mostrata interessata a finanziare sia Rogun che Kambarata, ha in seguito interrotto le linee di credito, principalmente per non innervosire il governo uzbeko e kazako. Per quel che riguarda il più controverso dei due progetti, Rogun, a settembre 2014 la Banca Mondiale (BM) ha finalmente reso pubblici i risultati di una valutazione di impatto ambientale commissionata dallo stesso governo tagiko su richiesta dell’Uzbekistan. A detta della BM, Rogun non rappresenterebbe un rischio a livello ambientale, anche se sono state espresse delle perplessità sulla reale capacità del Tagikistan di mobilitare i fondi necessari a procedere. Si resta nell’incertezza, dunque, il che rende ancora più interessante continuare a monitorare l’evolversi della situazione.